Les Combarelles

La compréhension que nous avons des grottes ornées n’a pas deux siècles. Elle remonte à la découverte d’Altamira (1879) puis des Combarelles (1901). L’étude de l’art rupestre en est aux prémices. Pas d’Aristote ou de Ptolémée, de Kepler, de Galilée, pas de Copernic, de Newton, aucun jalon. De plein fouet les grottes se sont ouvertes au regard, sans autre forme d’annonce. Dès lors, comment voir les œuvres pariétales ?

En marge de son œuvre romanesque, Michel Jullien nous livre ici une réflexion sur l’art rupestre sous forme d’essai, d’échappée, de rêverie. Il nous convie au seuil des Combarelles, dans le Périgord noir, près de la Vézère, un long boyau maculé de centaines de gravures. En promeneur érudit, il s’invite dans une vingtaine d’autres grottes, convoque une multitude de figures littéraires, mais plus encore, tisse son texte à partir d’un corpus iconographique des plus insolites. Le bestiaire magdalénien y côtoie des images comme celles de la Nasa envoyées dans l’espace dans les années 1970, celle d’Hiroshima après le bombardement atomique, des dessins de Hugo, les corps de Pompéi, les photographies de Fox Talbot, les chevaux de Géricault… foison visuelle intriquée à son propos, qui déconcerte le lecteur comme les œuvres pariétales saisissent le visiteur des cavernes

Michel Jullien est né en 1962. Il est éditeur. Il fut aussi un alpiniste chevronné. Depuis qu' il a cessé l’escalade, il se consacre à l’écriture. Ses livres sont publiés aux éditions Verdier.

- Le matricule des anges, octobre 2017

Par Guillaume Contré

Balade dans les creux de la paroi

Avec Michel Jullien, les grottes ornées du Sud-Ouest servent de prétexte à de subtiles digressions sur notre rapport au temps et à un art qui nous échappe.

Le mystère de l’art pariétal est inépuisable, certainement. Voilà qui semble une lapalissade, et pourtant : comment s’imaginer la surprise de ceux qui les premiers mirent les pieds dans ces grottes fermées (la grotte, un endroit de lui-même mystérieux, inépuisable) et découvrirent sur leurs parois des dessins aussi frustres que sophistiqués ? Leur découverte fut tardive (Altamira, fin XIXe, puis très vite d’autres), comme ne manque pas de le rappeler Michel Jullien dans cet essai rêveur. Plus qu’un essai, une dérive, le goût de se laisser porter par l’enchantement, la fascination ; se laisser porter, pour tout dire, par le désir. Un désir qui associe, qui digresse, qui tourne autour du pot, qui n’en fait qu’à sa tête, qui moque un peu parfois (Sarkozy à Lascaux, ce n’est pas exactement Malraux, et ses propos eurent le mérite de la confusion). Les Combarelles n’est pas une tentative d’épuiser la grotte du même nom ; c’est plutôt une tentative d’épuiser un imaginaire fuyant (que sait-on de source sûre à propos de l’art pariétal ? à peu près rien) sans s’épuiser dans l’imaginaire. De tourner autour de la question sans en faire le tour. De jouer de la surimpression, comme le faisaient dans leur art ces hommes qu’on dit « des cavernes » alors même que ces cavernes n’étaient certainement pas leurs lieux de vie. Des lieux où ils firent œuvre, des lieux « façonnés de longtemps » qui restèrent scellés à l’abri pendant des millénaires, qu’on rouvrit soudain avant de les refermer presque aussitôt. « Le temps des Combarelles coiffe de beaucoup nos origines », dit encore l’auteur, manière de ne pas se laisser impressionner par l’étrange impression de continuité discontinue que provoque en nous la contemplation des ces peintures. Celles d’une époque si lointaine, faites par des hommes qui ne sont pas nous, mais sont aussi des hommes.

Jullien parle en amateur, s’éclairant parmi les boyaux à la lanterne de son bon vouloir et de ses connaissances, glanées le long du chemin, mais certainement pas pauvres. La lumière soudain brutale de la lanterne éclaire une portion de paroi, mais celle-ci, forcément, ne se défait pas si facilement de sa part d’ombre (« J’aime ce qui m’éblouit puis accentue l’obscur à l’intérieur de moi », scande l’épigraphe de René Char). Il regarde ces bisons, ces chevaux enchevêtrés, ces rares figures humaines, ces mains qui ont posées leurs contours en des temps antédiluviens et il s’interroge, parfois perplexe, le plus souvent joueur ; il compare, recoupe, sans rigidité théorique ; il s’éloigne, part, revient, affine ou grossit le trait. Il ne cherche pas à recoller les morceaux d’un puzzle impossible, préférant suivre une découpe personnelle, comme ces « tracés rapportés » qui aident à mieux discerner les courbes d’un mammouth dans l’embrouillamini des graphies creusées à même la paroi, se confondant avec elle.

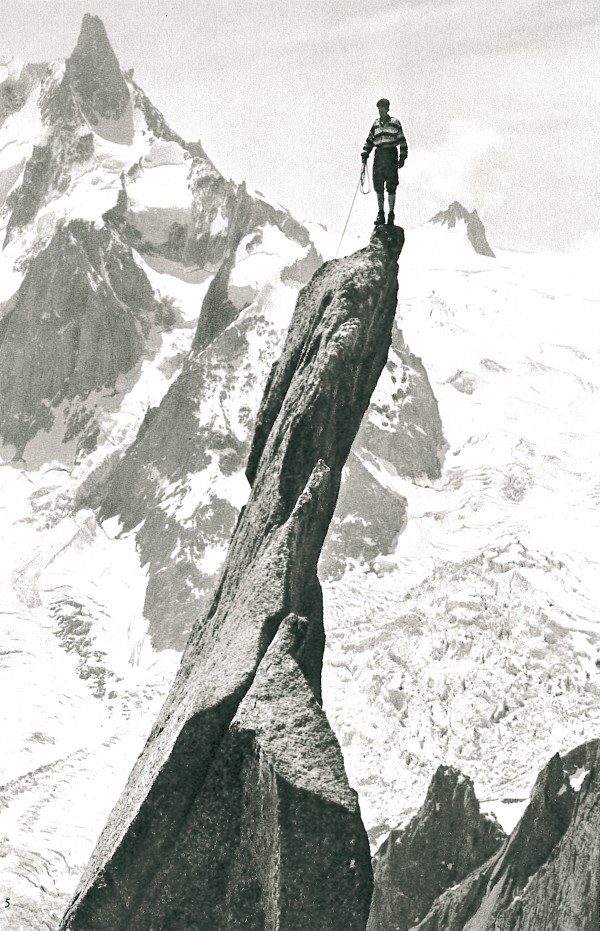

Une grotte, c’est un peu comme la haute montagne, dit-il, image à l’appui ; une image en appelant toujours une autre (Pompéi, Hiroshima, un film de Fellini...). Une grotte, c’est un peu une capsule temporelle, dit-il encore, l’occasion de digresser sur la sonde Voyager, autre personnage fondamental de ce texte, et son disque en or où sont gravés les mille manières de dire bonjour en une infinité de langue (et où s’entassent aussi, comme dans son livre, une infinité d’image ; un casse-tête, un caléidoscope). Les êtres improbables qui un jour (quand ? jamais certainement) découvriront cette documentation, ces traces contradictoires d’une civilisation, seront-ils semblables à l’abbé Breuil, à Leroi-Gourhan, à ces pionniers dans la découverte et l’interprétation (forcément douteuse, forcément partiale, l’impossible rêve de la classification) d’un art pariétal que nous ne comprenons ni ne pourrons jamais comprendre ? Mais l’important, ici, n’est pas de comprendre. D’enrichir, plutôt, chemin faisant. Point chez Jullien de salmigondis mystiques autour d’invérifiables rites chamaniques. Son rapport à la « panoplie pariétale » est à la fois plus terre-à-terre en ce qu’il ne se prétend pas ventriloque et plus poétique en ce qu’il suit des lois d’association qui font le sel du travail littéraire. Un travail sur la sensation plus que sur le fait ; une sorte d’autobiographie en creux du regard, celui de l’auteur sur un art insaisissable.

- https://chien-de-lisard.blogspot.com, 18 octobre 2017

Par Daniel Morvan

Michel Jullien: cet étrange geste d'orner les gouffres

C'est une expérience originale que Michel Jullien propose, en marge de son oeuvre romanesque menée chez Verdier, qui nous portait vers les hauteurs avec Denise au Ventoux, récit largement salué en 2017.

Hauteurs et profondeurs ont partie liée, soutient le romancier alpiniste, pour qui l'exploration des grottes procède du même désir de conquête que l'escalade. Avec Les Combarelles (aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne, grotte ornée de centaines de gravures et datant de moins treize mille ans), il nous propose une réflexion sur la façon dont l'art pariétal nous a longtemps résisté, s'est soustrait à nos regards, a déjoué nos hypothèses et nos classements, une fois posée l'interrogation première: qu'est-ce que cela peut bien être? « Pour voir les grottes, pour y déceler quelque chose, il était nécessaire qu'un bond extraordinaire de notre âge fût concevable ou encore, qu'une certaine fraîcheur d'esprit revenant au Magdalénien (1) fût admissible. » Ce bond permit d'établir un lien stylistique entre les cavernes du Périgord, les dessins de Michaux ou les toiles de Mondrian: Tout cela était de l'art. La découverte de l'art pariétal a donc été possible (telle est l'hypothèse de l'auteur) en raison d'une évolution de la sensibilité moderne, jusqu'à reconnaître une familiarité entre art brut, art primitif (de Gauguin à Bataille et Breton), et grottes ornées.

Mais le livre de Michel Jullien ne se réduit pas à un centrage réducteur autour de l'histoire de l'art. C'est à l'expérience humaine contenue dans la grotte qu'il fait appel, pour dépasser la vision dérisoire de l'art des grottes comme « moment artistique », en ayant recours à l'expérience première, face aux parois, dans une phémonénologie à la Bachelard. La caverne invite à reproduire le geste initial qui multiplie les oeuvres et les abandonne comme un masque oublié au plus obscur de la terre. La grotte est une rêverie du temps, à la jonction d'autres aspirations à conquérir l'imprenable, à marquer l'inaccessible d'un « j'étais là » qui signe l'irruption humaine dans la solitude commune des sommets et des cavernes.

Toute la beauté du livre de Michel Jullien tient dans cette folle modestie devant l'énigme, et dans la certitude que leur clef n'est sans doute pas ailleurs que dans le tréfonds humain, là où se rejoue l'infini et irréaliste galop des meutes et des troupeaux, déjouant toutes les hypothèses, retournant les classifications artistiques: c'est le livre d'un homme qui tient trop à ne pas tout savoir pour s'avancer à découvert en terrain théorique, s'affirmant au contraire simple touriste, conservant pour lui, ticket en poche, l'impression première de son passage dans la grotte des Combarelles: « l'exact sentiment d'une voix plaintive suintée des murs et de moi-même, la même voix ».

Car vous pouvez aborder l'ouvrage sans vous sentir coupable d'une ignorance assez partagée, empêtré dans les idées reçues sur l'art des cavernes et la préhistoire! Michel Jullien ne vous assommera pas de connaissances, préférant décrire, s'étonner de ces figures animales, « représentants d'éternité exposés à nos regards ». Au fond, il n'existe qu'une certitude aux Combarelles, Lascaux ou devant la page blanche, celle du style. L'écrivain sait partager sa songerie sur le temps, l'espace, le nom des lieux, leur aura démultipliée en diverses répliques, de Lascaux à Lascaux IV... La caverne ou la suspension du temps: « Le climat des grottes où je suis invité baigne dans un temps antérieur et présent vieux de vingt mille ans, siècles à l'appui, tandis qu'à la minute près, confondue, se proroge le temps du monde à moi connu, laissé dehors comme un parapluie à la consigne d'un musée. » Et Michel Jullien cite Pierre Gascar, pour qui la grotte est un « gisement de temps » enfoui sous terre. Quelque chose comme la capsule temporelle expédiée dans le cosmos par la Nasa, qui nous vaut de très longs développements.

« La grotte majeure des Combarelles est hideuse, intestinale »

L'homme tâtonne toujours dans ces grottes qui s'offrent difficilement au regard, et se soustraient même à l'excessive présence humaine. La grotte des Combarelles, « inventée » en 1901, est des plus rétives: « La grotte majeure des Combarelles est hideuse, intestinale. Elle a le ver solitaire. Son cadastre est horrible, cassé, plein de baïonnettes, de retours et de contre-avancées. Forée dans le calcaire coniacien sur la rive gauche de la Beune, elle fait onze coudes; les plus marqués ont des allures de fémurs. (...) Exiguë, 80 cm de large en moyenne; bras tendus, on pourrait presque accomplir tout le circuit en frottant les murs du bout des doigts. »

On imagine l'abbé Breuil en soutane, rampant sous un plafond de parfois cinquante centimètres, entre des parois criblées de griffures, « une furie de traits en tous sens, des formes spoliées, des signes hybrides, un mikado de gravures, des animaux d'allure incohérente... » Michel Jullien aurait même pu appeler son livre « Aux Combarelles », pour dire l'expérience rupestre, tactile, la stupeur rauque, l'étonnement et la rugosité terrible des entailles est abordée comme le mineur sur le front de taille, de face.

« Des tableaux d'écriture à peine secs »

Mais il s'autorise aussi des variations sur la parenté entre grottes et montagne, la défloration des sommets du Mont Blanc dans les années 1860 à 1900 allant de pair avec la frénésie des fouilles permettant dans le même temps la découverte des grottes d'Altamira (1879), Pair-non-Pair (1896)... Toutes préservées par une suite de hasards, la formation de clases et de fractures, le retrait de l'eau libérant des plafonds, « des tableaux d'écriture à peine secs ».

Puis la présence de l'homme, et son « irréfrénable manie de parcourir les tunnels à l'aveugle », de « nourrir une lubie, ramper dans la gloire inutile, torche de pin sylvestre en bouche, outils dans les mains, pour aller déployer un programme graphique au plus profond, à l'endroit le moins abordable - comme un tag atteint son efficience aux lieux inaccessibles et mieux qu'à portée de main -, là où le regard ne rencontre plus la lumière ».

La généalogie des hasards aboutit au prodige de la grotte ornée. Après le geste humain, l'obstruction « pasteurise » les cavernes (Lascaux ou Chauvet), mais d'autres demeurent exposées aux ruissellements et à la corruption des pigments. « Dès lors la grotte se brime, les teintes meurent, la caverne se dépouille de sa géologie, il n'en reste que des gravures. » C'est le cas des Combarelles, choisies par l'auteur comme « sa » caverne, même privée de couleur: « C'est peut-être ce qui la rend non pas plus belle mais plus rude, faite d'incisions abandonnées, de cicactrices imbriquées plus bruissantes des cris de bêtes s'ébrouant au long des parois. » Ultime chance, la réouverture, la découverte par un curé fumant sa gauloise à quelques centimètres des mammouths, un érudit, un enfant qui lève la tête, mais souvent aussi par un centurion romain, un pâtre ou quelque antique promeneur.

Vient enfin le troupeau humain et l'érosion « délibérée, crapuleuse, brutale », les mufles et les gaz de bipèdes, les « mille cinq cents respirations hebdomadaires » de Lascaux qui vont lui insuffler leur lèpre, à quoi Lascaux répond en se suicidant: « Trente mille ans de retenue, vingt mille ans sans un souffle, le premier mouvement de la grotte à notre retour fut de s'éteindre. »

Salubre clôture où la grotte revient à la solitude du temps de Magdalène, puisque les hommes des cavernes n'y vivaient pas, ne les visitaient pas plus souvent que l'heureux vigile de Lascaux I, seul homme sur terre désormais à pouvoir s'y balader une fois la semaine. Et peut-être s'imaginer la torche de pin en bouche, à la place du peintre, nourrissant l'intuition « qu'en pareille circonstance, nous aurions fait la même chose », et cédé à « cet instinct radical de vouloir déposer un geste définitif et dérisoire quelque part au creux de la terre, mettre sa marque, comme à l'air libre, sur une paroi de granite, haute, gigantesque et d'un millier de mètres, imprenable. »

- Librairie Ptyx, 22 juin 2017

Par Emmanuel Requette

Les théories s’éteignent les unes après les autres quand les grottes demeurent.

Si on s’intéresse à « l’art pariétal », il faut admettre que c’est souvent ou pour lui-même exclusivement ou par ce que cet intérêt éveille dans un cadre historique étriqué. On se pose alors surtout les questions du pourquoi de ces images : le (ou la) peintre était-il le (ou la) « chaman » du clan? L’image peinte avait-elle une fonction propitiatoire? Y est-il question de « sacré »? Etc. En sus des questions techniques, au demeurant passionnantes, les images de ces grottes ornées nous renvoient bien plus souvent sur le terrain des raisons et conditions de leur production que sur celui de « l’analyse » de l’image proprement dite. Michel Jullien, pour notre plus grand plaisir, a désiré y revenir.

Dans La parole en archipel, [René Char] nous dit :

« Vivre, c’est s’obstiner à achever un souvenir. » Les Combarelles en sont là, elles vivent, d’un sort un peu las, prolongeant une mémoire qu’on aurait crue infaillible.

Que cela veut-il dire qu’un président élu s’octroie le privilège d’aller, en petit comité, respirer l’air ultra protégé d’une caverne fermée à tout autres poumons pour des raisons de conservation patrimoniale? Que consacre cette quasi absence de représentation humaine dans l’art des magdaléniens en regard du message anthropocentriste du programme Voyager? En prenant des biais inattendus, érudits, drôle parfois, mais toujours pertinents, l’auteur retourne bien aux images pariétales elles-même ainsi qu’aux conditions de leur réception actuelle. Et, à travers ces détours, éclaire l’obscurité de ces grottes d’une lumière neuve.

Les grottes ornées ne sont pas des musées tout faits, ce sont des tirelires.

Ce livre, richement et impeccablement illustré, n’est pas un énième livre sur les « grottes ornées » ou sur les « hommes des cavernes ». Avec humour, érudition et générosité, rappelant de facto cet étrange mélange de proximité et d’éloignement qui nous lie à notre ancêtre et nous en distingue, il nous convie à une remarquable, ludique et nécessaire leçon de regard.

Et lorsque je regarde, je vois ce qu’on ne voit pas.

- https://www.hominides.com, 21 juillet 2017

Par Pedro Lima

Il arrive que deux ouvrages, ici consacrés à l’art pariétal au sens large, aux images de la préhistoire, à leur genèse et à ce qui en a motivé la réalisation, reçus et lus à quelques semaines à peine d’intervalle, résonnent d’une façon singulière, se répondant à distance en croisant leurs apports et suscitant chez le lecteur des réflexions complémentaires, et ce malgré leurs propos et leurs formes bien distinctes. C’est ce qui s’est produit avec ces deux livres, Le geste du regard de Renaud Ego d’une part, et Les Combarelles de Michel Jullien d’autre part, au point d’en proposer, exercice inhabituel mais stimulant, une chronique croisée aux lecteurs d’Hominidés. Outre la couleur dominante de leur couverture, noir d’ébène élégant pour l’un et blanc immaculé pour l’autre, de nombreux points opposent en effet ces deux textes... mais en apparence seulement. Même si, précisons-le d’emblée, ils sont réunis par une qualité et un soin remarquables portés à l’écriture, qui rendent leur lecture particulièrement agréable et prenante, et une clarté dans l’exposé et l’enchainement des idées tout aussi bienvenue, au regard de la complexité de certains concepts abordés.

Pour Renaud Ego, très fin connaisseur de l’art préhistorique et qui avait déjà livré dans son Animal voyant une étude poussée du rôle et de la fonction des images, en particulier celles des San d’Afrique australe, comme moyen de nouer un contact avec le monde au point de se fondre avec la faune observée puis reproduite sur les parois, il s’agit, avec Le geste du regard, d’approfondir encore cette exploration, de manière méthodique et rigoureuse. Qu’est-ce qui a pu sous-tendre la naissance des premières images tracées par les hommes (et les femmes !) au fond des cavernes préhistoriques ? Quel fut le processus mental et cognitif à l’œuvre lors de cette révolution culturelle qu’a constitué la naissance des premières figures ? C’est à cette question du « comment » que s’attelle l’auteur, plus qu’à celle du « pourquoi », c’est-à-dire les motivations de leurs auteurs au moment où ils les réalisèrent. Certes, les réponses apportées ne peuvent être définitives, et sont par nature invérifiables par l’expérience du fait de la disparition de ceux dont il est question, lointains chasseurs-cueilleurs parfaits connaisseurs de la faune paléolithique et tailleurs de pierres aux étonnantes et remarquables symétries... Pourtant, Renaud Ego convainc le lecteur, après l’avoir entraîné dans son cheminement de pensée sur les traces de la première figure. Il dévoile, au passage, un monde mental qui a pu être celui des Paléolithiques, leur immersion totale dans un univers de signes naturels et culturels interconnectés et régis par des règles d’interrelations complexes. Autant de signaux et de formes façonnant un environnement dynamique qu’Homo sapiens n’a eu de cesse, une fois son système nerveux parvenu à un certain degré de maturité, decapturer visuellement et manuellement, en cherchant tout d’abord à imiter certaines symétries naturelles dans les objets qu’il taillait et façonnait. Puis en capturant littéralement, au moyen de figures semblables à des lassos symboliques tracées par une main devenue œil acéré, les formes animales qui l’environnaient, les faisant ainsi accéder au monde infini des idées... et provoquant notre perplexité, des millénaires plus tard. Tel est, parmi d’autres apports de l’ouvrage, le secret de la création graphique humaine révélé par Renaud Ego, auquel on adhère bien volontiers. Même si, semblable aux mirages du désert, la clé de compréhension de l’apparition de la figure semble parfois s’éloigner, au moment même où on croit en avoir saisi la nature intime suggérée par l’auteur.

Bien différent est le chemin emprunté par Michel Jullien, écrivain passionné de montagne, pour nous conduire au fond des grottes ornées. Rêverie, échappée féconde et sensible tout autant que réflexion fine sur l’art pariétal, ses Combarelles n’ont pas l’ambition ou la prétention du traité, de l’explication définitive sur le sens caché des peintures et des gravures pariétales. L’auteur partage, avant tout, un regard profond et bienveillant posé sur les figures préhistoriques, au terme de descentes sous terre dont il relate bien le lot d’émotions, de saisissements et d’émerveillements. Ainsi, son évocation du renne finement sculpté au fond de sa grotte « fétiche », aux Eyzies-de-Tayac, qui a donné le titre à son ouvrage, animal comme agenouillé en train de boire dans une concavité naturelle formée par la roche, constitue à la fois un moment de littérature patiemment ciselé et une description remarquable de ce que constitue ce chef-d’œuvre bouleversant. C’est donc par petites touches sémantiques délicatement déposées sur les pages, à la façon d’un peintre pointilliste, que Michel Jullien dessine, à sa façon, les contours de ce qu’a pu être, pour les hommes de la préhistoire, l’activité inlassable de représenter des formes animales, entre autres, au fond des cavités sombres et inhospitalières. Il y parvient aussi en convoquant, parmi de nombreuses figures de la science et des arts, des noms importants et disparus de la recherche en préhistoire (l’abbé Breuil, André Leroi-Gourhan...), imaginant et traduisant subtilement leurs pensées plutôt que vulgarisant leurs connaissances. Dans son long, riche et sinueux voyage à travers l’art des grottes et ce qu’il tente de nous dire, l’auteur procède également par analogies, qui font mouche une fois passé le premier moment de surprise, voire d’incrédulité. Ainsi en est-il lorsqu’il compare, toutes proportions gardées bien-sûr, les images emprisonnées dans les cavités par nos ancêtres et à jamais indéchiffrables pour notre humanité contemporaine avec celles, enfermées il y a quarante ans dans les sondes spatiales Voyager, et censées de manière bien présomptueuse constituer un résumé graphique de notre vie sur terre à destination d’une très hypothétique intelligence artificielle capable de les analyser et les interpréter.

À d’autres moments, la métaphore se fait musicale, la succession des panneaux ornés rappelant la progression d’une composition en notes et silences, ou montagnarde (vécu de l’auteur oblige ?), chaque pénible descente sous terre se voyant comparée à un sommet vaincu. Le foisonnement d’idées et d’images qui se répand dans ces étonnantes « Combarelles » peut certes désarçonner, comme déroutent les figures pariétales elles-mêmes. Mais on peut les recevoir, aussi, comme autant de pièces disparates et précieuses d’un vaste puzzle épars, celui de l’art pariétal dans sa totalité, si divers dans le temps et dans l’espace, et dont l’image nous apparaît, grâce à des livres comme ceux de Renaud Ego et Michel Jullien, à la fois plus claire, mais surtout plus captivante et irrémédiablement envoûtante que jamais.

-

Le magazine du Jeu de Paume, Bibliothèque idéale, 15 novembre 2017

Par Damien Guggenheim

Dans l’histoire des études de l’art préhistorique, l’interprétation ritualiste de Breuil a été contestée par celle symbolique de Leroi-Gourhan, elle-même remise en cause par la théorie chamanique de Clottes ou encore celle totémique de Testart. Sans compter que des découvertes ultérieures (Pont-d’Arc, Cosquer) sont venues bouleverser un édifice patiemment construit, semer la pagaille dans les catégorisations, fragiliser les périodisations, creusant un écart temporel de plus en plus monstrueux. Bien qu’instruit par ces nombreuses études contradictoires, le livre de Michel Jullien n’est pas un nouvel essai théorique sur l’art pariétal. Il n’avance pas de nouvelles hypothèses. Il ne tient pas non plus à opposer les sorciers aux mystiques, ces derniers aux académiciens, les tenants d’une école classique et d’un style conservateur de l’art rupestre qui, il faut bien le reconnaître, n’a pas bougé pendant des millénaires : il y a autant d’années qui séparent Lascaux de Chauvet, qu’il y en a de Chauvet jusqu’à nous. L’essai de Michel Jullien est celui, non d’un savant mais d’un amateur. Son objet n’est pas la science mais un vertige qui ne l’a plus quitté, qui a alimenté sa passion, depuis sa première visite aux Combarelles. Quand le savoir ajoute de l’obscurité à l’obscurité, au point que la nuit des grottes semble s’approfondir, et que la théorie n’a plus le pouvoir d’éclairer, alors, suggère-t-il, c’est le moment de revenir à ses premières impressions.

« Sans cette candeur première, il me semble que ma confrontation avec ces lieux serait compromise ». (p.139)

Ces premières impressions (la naissance de l’art), que l’écrivain s’efforce de restituer, s’approchent et reconduisent celles des enfants découvreurs, les « inventeurs » le plus souvent des grottes, parce que leurs jeux les y ont conduits. Mais l’invention ne coïncide pas toujours avec la découverte. Des pièces de monnaies romaines – exemple parmi d’autres – ont été retrouvées dans la grotte d’Arcy-sur-Cure. Au XVIIIe siècle déjà, des curieux s’aventurèrent dans la grotte de Rouffignac, et ce jusqu’au XIXe siècle où l’on pouvait encore surprendre un prêtre inquiet dégrader d’un signe de croix des peintures qu’il jugea sataniques. Tant il est difficile de voir et de reconnaître ce que l’on voit, sans projection, il aura fallu, en plus du carbone 14, attendre qu’advienne l’art moderne, les fauves notamment, pour que notre regard ainsi aiguisé, puis très vite sidéré, y décèle des œuvres d’art inestimables. À rebours de toute projection, Michel Jullien propose une introjection qui diffuse une lumière magdalénienne sur notre époque. L’escalade en haute-montagne, les chevaux de Géricault, les insolations nucléaires, la radiographie, la chronophotographie, les capsules temporelles, les images envoyées par la Nasa dans l’espace intersidéral font tour à tour écho aux gestes, tantôt ingénus, tantôt obscurs de l’homo sapiens sapiens au fond d’une cavité inaccessible. C’est que malgré leur préméditation, ces traces n’étaient pour certaines pas destinées à être vues. Elles situent cependant remarquablement les confins du monde qui sont aussi les limites de la connaissance. Le seul savoir sur lequel se fonde leur beauté auratique est qu’elles n’existent pas pour nous. Elles restent impénétrables tout autant qu’elles nous ignorent. Ce paradoxe explique du moins un peu mieux pourquoi l’on a appelé confusément, et judicieusement, les découvreurs des grottes des inventeurs. -

http://pierre.campion2.free.fr, 19 février 2018

Par Daniel Morvan

Les Combarelles, cette capsule temporelle

En marge de son œuvre romanesque menée chez Verdier, qui nous portait vers les hauteurs avec Denise au Ventoux, Michel Jullien nous accueille au seuil d'une autre passion secrète : les grottes ornées. Et cet univers de l'art pariétal, dont la découverte est récente, autorise à toutes les échappées, toutes les rêveries : aux Combarelles, grotte du Périgord noir découverte en 1901, vingt ans après Altamira (la découverte initiale), l'humain est encore tout neuf, il a tout à apprendre, et d'abord il doit apprendre à voir.

Ce texte n'a pas d'équivalent dans la manière de mettre en scène la découverte, les gamins à béret qui ressemblent aux jeunes écoliers de Zéro de conduite ou l'abbé Breuil, archéologue en soutane, appelé au chevet de Lascaux. De camper l'homme de Magdalène (l'homme du paléolithique, nom formé sur le site de la Madeleine, à Tursac), se traînant sur les coudes pour inscrire ses fresques, « foudroyante intrusion du raffinement en plein primitivisme », pendant vingt-trois mille ans, de Chauvet (environ moins 35 000 ans) aux Combarelles (moins 12 000 ans). Peut-on encore inscrire cette immensité d'art pariétal dans notre minuscule histoire de l'art, compte tenu de l'ignorance dans laquelle nous sommes ? La proposition de Michel Jullien commence avec cette modestie, qui voit s'éteindre les théories les unes après les autres, et demeurer les grottes.

Au fond, il n'existe qu'une certitude aux Combarelles, Lascaux ou devant la page blanche, celle du style. Et le style n'est pas le beau. La grotte des Combarelles est des plus âpres : « La grotte majeure des Combarelles est hideuse, intestinale. Elle a le ver solitaire. Son cadastre est horrible, cassé, plein de baïonnettes, de retours et de contre-avancées. Forée dans le calcaire coniacien sur la rive gauche de la Beune, elle fait onze coudes ; les plus marqués ont des allures de fémurs. [...] Exiguë, 80 cm de large en moyenne ; bras tendus, on pourrait presque accomplir tout le circuit en frottant les murs du bout des doigts. »

On imagine l'abbé Breuil rampant sous un plafond de parfois cinquante centimètres, entre des parois criblées de griffures, « une furie de traits en tous sens, des formes spoliées, des signes hybrides, un mikado de gravures, des animaux d'allure incohérente… »

La grotte est une rêverie du temps, à la jonction d'autres aspirations à conquérir l'imprenable, à marquer l'inaccessible d'un « j'étais là, mortel » qui signe l'irruption humaine dans la solitude commune des sommets et des cavernes. Ce qui autorise l'auteur à de multiples développements sur toutes les « capsules temporelles » de l'histoire humaine, de Pompéi à Hiroshima et des images envoyées dans l'espace par la Nasa, les fresques du Fellini Roma, et même (l'auteur est aussi alpiniste) à comparer le tracé de figures humaines gravées aux Combarelles avec un « topo d'escalade », itinéraire tracé sur la face nord du Mont Blanc[1]. Ou encore les mains négatives soufflées sur la paroi d'une grotte et sa propre main crochée dans une fissure des Alpes, dans un de ces beaux moments d'intuition poétique dont l'ouvrage n'est pas avare : « la solitude d'un être en des lieux incertains se double de la main seule, sans plus de corps, marquée sur la paroi. »

Toute la beauté du livre de Michel Jullien tient dans cette humilité devant l'énigme, conjointe au trouble d'une expérience fugace inscrite pour durer dans la pierre.

La clef n'est pas ailleurs que dans le tréfonds humain, là où se rejoue l'infini et irréaliste galop des meutes et des troupeaux : c'est le livre d'un homme qui tient trop à ne pas tout savoir, s'affirmant au contraire simple touriste, conservant pour lui, ticket en poche, l'impression première de son passage dans la grotte des Combarelles : c'était « l'exact sentiment d'une voix plaintive suintée des murs et de moi-même, la même voix ».

Michel Jullien dit l'expérience rupestre, la stupeur rauque, l'étonnement, et la rugosité terrible des entailles est abordée comme le mineur sur le front de taille, de face.

La généalogie des hasards aboutit au prodige de la grotte ornée, rendue possible par le retrait des eaux, libérant de vastes « tableaux d'écriture à peine secs ». Après le geste humain, l'obstruction « pasteurise » certaines cavernes (Lascaux ou Chauvet), mais d'autres demeurent exposées à la corruption des pigments. « Dès lors la grotte se brime, les teintes meurent, la caverne se dépouille de sa géologie, il n'en reste que des gravures. » C'est le cas des Combarelles, choisies par l'auteur comme « sa » caverne, même privée de couleur : « C'est peut-être ce qui la rend non pas plus belle mais plus rude, faite d'incisions abandonnées, de cicatrices imbriquées plus bruissantes des cris de bêtes s'ébrouant au long des parois. » Ultime chance, la réouverture, la découverte par un curé fumant sa gauloise à quelques centimètres des mammouths, un érudit, un enfant qui lève la tête, mais souvent aussi par un centurion romain, un pâtre ou quelque antique promeneur.

Vient enfin le troupeau humain et l'érosion « délibérée, crapuleuse, brutale », les mufles et les gaz de bipèdes, les « mille cinq cents respirations hebdomadaires » de Lascaux qui vont lui insuffler leur lèpre, à quoi Lascaux répond en se suicidant c'est-à-dire : « Trente mille ans de retenue, vingt mille ans sans un souffle, le premier mouvement de la grotte à notre retour fut de s'éteindre. »

Salubre clôture où la grotte revient à la solitude du temps de Magdalène, puisque les hommes des cavernes n'y vivaient pas, ne les visitaient pas plus souvent que l'heureux vigile de Lascaux I, seul homme sur terre désormais à pouvoir s'y balader peinardement une fois la semaine. Et peut-être s'imaginer mordant la torche de pin, à la place du peintre, nourrissant l'intuition « qu'en pareille circonstance, nous aurions fait la même chose », et cédé à « cet instinct radical de vouloir déposer un geste définitif et dérisoire quelque part au creux de la terre, mettre sa marque, comme à l'air libre, sur une paroi de granite, haute, gigantesque et d'un millier de mètres, imprenable ».

1.Voici ce qu'entend Michel Jullien par capsules temporelles : « Il s'agit de petits coffres hermétiques recélant des petits objets d'utilité commune. […] Bref on entasse tout un bric-à-brac plus ou moins fantaisiste avec la consigne de ne pas l'ouvrir avant une date reculée. » Michel Jullien distingue deux types de capsules : intentionnelles comme « la crypte de la civilisation » scellée en 1940 dans les sous-sols de l'université d'Atlanta (États-Unis), ou les disques d'or chargés de sons et d'images enregistrés propulsés dans l'espace par les sondes Voyager I et II. Et les capsules temporelles fortuites, comme les navires sombrés avec leur cargaison, Herculanum, Pompéi et les grottes ornées.